|

INONDATIONS

DANS LE GARD DES 8 ET 9 SEPTEMBRE 2002 |

|

Du 8 au 9 septembre 2002, un épisode de pluies diluviennes frappe le Languedoc, dans le Sud de la France. Dans la nuit du 8 au 9, des pluies violentes et abondantes gonflent les cours d'eau qui débordent rapidement, provoquant des inondations, des coulées de boue, et des dégâts d'une ampleur exceptionnelle. Le département du Gard est cruellement touché, ainsi qu'une partie de l'Hérault et du Vaucluse. Quelques jours plus tard, l'état de catastrophe naturelle est déclaré pour ces départements sinistrés. Le climat méditerranéen, habituellement plaisant par son ensoleillement et sa douceur, peut aussi devenir excessif : nos régions méridionales sont régulièrement soumises à des épisodes de pluie intense, notamment en automne. Nîmes en octobre 1988, Vaison-la-Romaine en septembre 1992, Rennes-les-Bains la même semaine que Vaison, Puisserguier en 1996, et plus près de nous, Lézignan-Corbières en novembre 1999, gardent en mémoire des événements qui montrent à quel point les pluies méditerranéennes peuvent être dévastatrices.

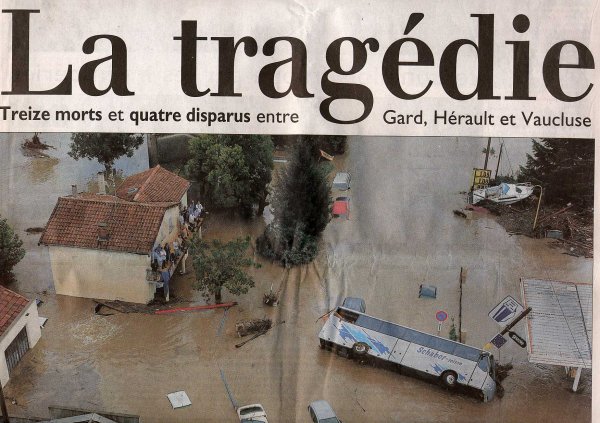

Durant cette nuit du 8 au 9 septembre, la pluie atteint son paroxysme : sur le flanc des montagnes cévenoles et de l'Aigoual, la catastrophe prend une ampleur tout à fait exceptionnelle. Dans le Gard, il est tombé jusqu'à 687 mm à Anduze en 24h à peine (1 mm de pluie est équivalent à 1 litre d'eau par m²). Des rivières au débit habituellement faible se métamorphosent en véritables torrents causant des crues meurtrières : les inondations ravinent les routes, emportent les ponts, les lignes de chemin de fer ; les coulées de boue envahissent les maisons, les usines... La presse témoigne de ce qui devient vite une véritable catastrophe nationale ; les gros titres sont on ne peut plus évocateurs : "La tragédie" pour le Midi Libre, ou encore "Déluge meurtrier" pour La Provence. Ce dossier a pour but de vous faire comprendre ce qui s'est passé ces 8 et 9 septembre 2002, au travers des valeurs mesurées et d'une analyse de la situation météorologique. Nous verrons si le phénomène avait été prévu et dans quelle mesure, ainsi que les enseignements que l'on peut en tirer. Bonne lecture !

Des épisodes de pluie surabondantes par leur intensité, leur extension, leur durée ou leur succession rapprochée affectent régulièrement le pourtour méditerranéen. C'est ainsi que 119 épisodes (Corse exceptée) produisant au moins 190 mm en 24h ont été répertoriés entre 1958 et 1994. Antérieurement à 1958, il faut citer l'épisode de pluies intenses du 16 au 20 octobre 1940 qui dévasta le Roussillon et une partie de la Catalogne espagnole. Cet épisode totalisa 1930 mm en 5 jours, avec un record national de pluie en 24h de 1000 mm enregistrés le 17 octobre 1940 à La Llau. Concernant le Gard et durant ces 100 dernières années, on retiendra la catastrophe de Nîmes le 3 octobre 1988 avec 420 mm, l'automne 1958 avec la succession de 2 épisodes pluvieux intenses en quelques jours faisant 35 à 40 victimes, la nuit tragique du 5 au 6 novembre 1963 où de fortes pluies se sont abattues 5 jours seulement après un épisode cévenol ayant eu lieu à la Toussaint (près de 700 mm sur le Massif de l'Aigoual), et sans oublier le record historique de 950 mm du 29 septembre 1900 à Valleraugue au pied du Mont Aigoual. De tels épisodes de pluies intenses ont généralement comme origine des situations de vents de sud provoquant des remontées d'air méditerranéen chaud et humide. Ces situations sont, suivant leurs caractéristiques (position de la dépression), qualifiées ou non d'épisodes cévenols. Historiquement, l'expression "épisode cévenol" se dit d'une situation météorologique caractérisée par des vents de sud chargés d'humidité, soufflant pendant une longue période vers les versants sud du Massif Central au voisinage desquels se déversent de grandes quantités d'eau. Ces précipitations sont le plus souvent d'intensité modérée mais compte tenu de leur durée, elles génèrent des cumuls importants sur les départements du Languedoc. Par extension, le terme épisode cévenol est employé pour désigner les situations à fortes précipitations dans le Sud-Est du pays, précipitations provoquées la plupart du temps par des orages violents, parfois localisés, sans qu'il y ait eu forcément influence directe du relief cévenol.

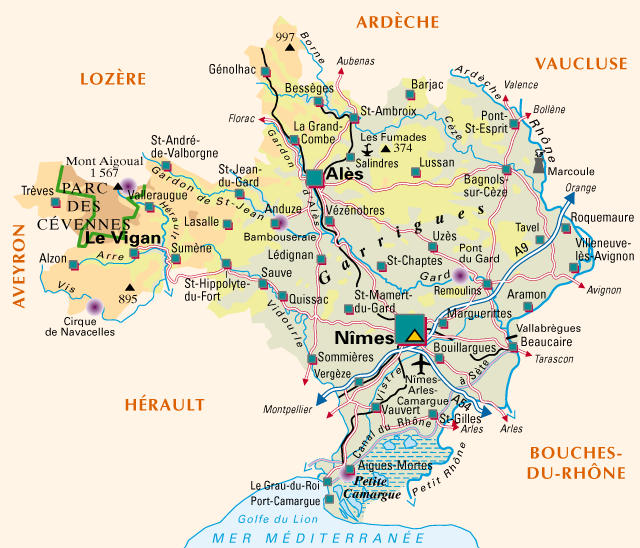

Cet épisode a principalement affecté le Gard, le Vaucluse, l'Hérault, la Lozère, et dans une moindre mesure les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche et la Drôme. Outre certains cumuls extrêmes observés pendant cet épisode, l'importance de la superficie touchée par les fortes précipitations est exceptionnelle, les 2/3 du département du Gard ayant été affectés par des cumuls de plus de 300 mm, avec un maximum de 687 mm à Anduze. Rappelons que les normales mensuelles pour la région nîmoise sont de l'ordre de 60 à 80 mm, tandis que les normales annuelles ne dépassent pas 800 mm.

Les photographies et les coupures extraites de la presse locale qui sont présentées ici résument le désastre. Le bilan est lourd : 13 morts et 6 disparus au lendemain du drame, plusieurs communes sinistrées et des millions d'euros de dégâts. Tous les secteurs ont été touchés par les destructions : les réseaux électriques et d'approvisionnement en eau potable, les réseaux routier et ferroviaire, de nombreux équipements publics. L'ensemble du domaine économique a également souffert, notamment le secteur agricole.

Les cartes ci-dessous représentent l'analyse du modèle américain AVN des géopotentiels à 500 hPa et de la pression au niveau de la mer du 5 au 10 septembre 2002. On y voit très bien la descente d'une goutte froide de l'Islande vers la Grande-Bretagne provoquée par la poussée d'un haut géopotentiel (= anticyclone d'altitude) sur l'Atlantique, et la présence d'un autre sur la Russie. Cette goutte froide est à son maximum de latitude Sud le 9 septembre, et se prolonge par un thalweg (= extension de basses valeurs) jusque vers la Catalogne. Ainsi, sur la France, un courant perturbé de SW succède à faible un régime de NW.

Un anticyclone est positionné sur la Scandinavie et laisse la France soumise à un flux de sud-ouest perturbé dans lequel un front ondulant progresse lentement d'ouest en est du pays. A l'avant de ce front, des remontées d'air chaud de basses couches de Méditerranée rentrent en conflit avec de fortes anomalies d'altitude, et engendrent la formation d'orages violents, stationnaires et d'une ampleur exceptionnelle (cellules en V) sur le Sud-Est du pays du 8 au 9 septembre 2002. D'autre part une dépression à 1000 hPa se creuse de la Bretagne à la Manche et s'éloigne vers l'Angleterre en se comblant dans la journée du 9.

Pour qu'un tel phénomène puisse se produire, plusieurs éléments dynamiques sont nécessaires. Ce sont les mêmes éléments que l'on retrouve lors des inondations de l'Aude les 12 et 13 novembre 1999, ainsi que lors du drame de Pourtalès à Strasbourg le 6 juillet 2001. • Une circulation d'altitude très dynamique provoquée par la succession d'anomalies de tropopause (incursions d'air strastophérique dans la troposphère et génératrices de mouvements rotationnels appelés "tourbillon"). • Une nette advection d'air chaud et humide de basses couches (16 à 18°C en theta'w au niveau 850 hPa, paramètre appelé "température pseudo-adiabatique du thermomètre mouillé", qui permet de prendre en compte la température et l'humidité d'une masse d'air ; en comparaison, on avait 14 à 15°C lors de la situation de l'Aude, et autour de 20°C lors de la situation de Pourtalès). • L'organisation d'un jet de basses couches de sud à sud-est, renforçant l'advection chaude et la convergence en surface. Cet élément semble être indispensable à la formation de cellules en V. • De l'instabilité verticale, qui se traduit par une CAPE (énergie potentielle convective disponible) élevée. • Un cisaillement vertical de vent en direction (le vent tourne du sud-est au sud-ouest en augmentant en altitude). • Une advection d'air plus froid et sec en couches moyennes. On retrouve la plus grande partie de ces éléments sur le radiosondage de Nîmes, prévu par le modèle Arpège base 00 TU du 09/09/02 échéance 09h (source : Météo-France). Cliquez ici pour y accéder (245 ko).

L'événement a été très

bien prévu par Météo-France. Dès dimanche

matin, une première carte de vigilance place 5 départements

du Sud-Est en orange (niveau d'alerte 3 sur 4), à savoir le

Tarn, l'Aveyron, la Lozère, l'Hérault et le Gard.

Dans ce cas, c'est l'expérience des prévisionnistes qui a permis de déclencher la première alerte, puisqu'au vu des modèles numériques de prévision, les cumuls de pluie n'atteignaient au mieux que 100 à 150 mm sur une zone très imprécise, se situant soit vers le Massif Central, soit vers la valée du Rhône, soit plus à l'est ou plus à l'ouest... Ce sont les éléments décrits ci-dessus qui ont permis d'appréhender le phénomène et en déduire des bulletins d'alerte.

• ARTICLE PARU DANS LE MONDE DU 13/09/02 La pédagogie du risque est insuffisante La transmission des systèmes d'alerte devra être améliorée Selon la sécurité civile, les deux tiers des morts dans les inondations qui ont frappé le Gard étaient dus à des imprudences. La violence des pluies cévenoles et leur récurrence à cette période de l'année sont pourtant connues, même si elles n'atteignent que rarement l'intensité enregistrée durant ces deux jours. Accablées de reproches, les autorités se défendent. Météo-France a modifié en 2001 son mode d'action, remplaçant les bulletins d'alarme – si répétitifs qu'ils passaient inaperçus –, par une gradation (jaune, orange, rouge) plus précise. Dès dimanche matin, l'établissement public avait placé la zone en alerte orange. Le quotidien Midi libre avait relayé à la "une" cette mise en garde lundi matin. Pourtant, de nombreux habitants ont été surpris lundi soir par la montée des eaux. "Malgré la succession des catastrophes, ces dernières années, la conscience du danger n'est toujours pas suffisamment ressentie", estime Jean-Pierre Beysson, PDG de Météo-France. "Les gens ont oublié certains principes élémentaires, explique Philippe Vesseron, directeur de la prévention des risques au ministère de l'écologie. Il faut que les personnes réapprennent qu'on ne prend pas sa voiture sous l'orage : on reste chez soi et on écoute la radio." "UNE MEILLEURE ÉDUCATION" Un autre cataclysme a déjà frappé le territoire français cette année. Fin janvier, le cyclone Dina a frappé l'île de la Réunion, avec des pointes de vent atteignant 250 kilomètres à l'heure. Son passage a fait d'énormes dégâts mais aucune victime directe. La population a suivi les consignes de sécurité, obligatoires en cas d'alerte. "Outre-mer, les habitants ont la culture du risque, explique M. Beysson. On sait ce qu'est un cyclone." Si elle n'empêche pas toujours des victimes, la discipline des habitants en limite singulièrement le nombre. Dans les DOM-TOM, cette connaissance des réflexes élémentaires en cas d'intempéries s'acquiert dès l'école. "Il faut améliorer l'éducation des populations en la matière en métropole", estime M. Beysson. "Nous devons renforcer la pédagogie des messages", constate également M. Vesseron. Outre-mer, la population admet également les fausses alertes, en métropole moins. Météo-France a lancé une quarantaine d'alertes orange en un an, qui se sont le plus souvent révélées inutiles. "Il nous est à chaque fois reproché notre tendance à dramatiser", affirme M. Beysson. Benoît Hopquin

D'autres explications sur ce phénomène

météo exceptionnel aux adresses suivantes :

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Webmestre : Julien | Dernière mise à jour le 5/10/03 23:40 | © Meteonew 2002 - Tous droits réservés |